前例を踏襲しない道長を支え続けた藤原行成

紫式部と藤原道長をめぐる人々⑩

行成には、道長を支えたエピソードが多い。蔵人頭とは天皇の側近となる立場で、一条天皇から厚く信頼された行成だが、道長の長女である藤原彰子(しょうし/あきこ)を中宮にする際や、道長の外孫に当たる敦成(あつひら)親王を東宮に立てる際など、前例を踏襲しない道長に対し、諌(いさ)めるどころか、一条天皇を説得する側にまわっている。

政権の重鎮であり、慣例をことのほか重んじる藤原実資(さねすけ)からは、行成の態度をして「恪勤の上達部(かくごんのかんだちめ)」などと揶揄された。これはつまり、好き放題にやっている道長に、必要以上に取り入ろうとする公卿、といったような意味らしい。宮中に後ろ盾となるような血縁のない行成にとっては、有力者である道長に接近することが唯一の出世の道であり、また、衰退した家を存続させる術だったとも考えられる。

宮中での執務は極めて勤勉だったらしく、藤原公任(きんとう)、藤原斉信(ただのぶ)、源俊賢と並び、「一条朝の四納言(しなごん)」と称された。なお、前述したように、俊賢は行成の初期の昇進となった蔵人頭に推挙した人物だ。

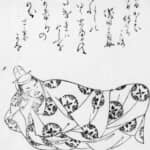

文芸の才にも恵まれた。特に書については稀代の名手とされ、小野道風(おののみちかぜ)が編み出した書風を、藤原佐理(すけまさ)が発展させ、さらに継承・完成させた書家が行成といわれる。

彼ら三人は、国内の書の歴史において多大な功績を残した「三蹟(さんせき)」に数えられる能書家で、行成の筆跡は、彼の官位である権大納言から取って「権蹟」と呼ばれた。行成の子孫たちは世尊寺(せそんじ)流を名乗り、一族は約500年後となる室町時代まで存続している。

道長が死んだ1027(万寿4)年12月4日に、行成も56歳で病没。まったく同じ日に亡くなるという、奇縁に結ばれた二人だった。

彼の遺した日記『行成卿記』は、これも権大納言にちなんで『権記』と称され、当時の政治動向を知ることのできる貴重な一級史料として扱われている。

- 1

- 2